News & Trends

Die Zukunft der Medizin beginnt im Auge

Im Auge spiegelt sich der ganze Körper – und vielleicht die Zukunft der Medizin. In Zürich entsteht eine digitale Augenklinik, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Krankheiten erkennen will, bevor sie entstehen.

Im abgedunkelten Raum des Stadtspitals Zürich flimmert eine Netzhaut über den Bildschirm: leuchtend rot, durchzogen von feinen Äderchen – fast wie ein unbekannter Planet. «Das ist kein gewöhnliches Foto», sagt Dr. Gábor Márk Somfai. «Es ist ein Fenster zum Körper.»

Der leitende Arzt und sein sechsköpfiges Team arbeiten daran, das Unsichtbare sichtbar zu machen: Frühzeichen, die auf Erkrankungen hindeuten, lange bevor sie Beschwerden verursachen. Noch gibt es keine Patientinnen und Patienten, keine Sprechstunden – nur Daten, Diskussionen und den Versuch, Medizin neu zu denken.

Die Idee – medizinische Innovation

Die Idee: KI soll in den Mustern der Netzhaut neben Zeichen von verschiedenen Augenerkrankungen auch Hinweise auf Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz erkennen. In Hongkong wird ein solches Screening bereits im Klinikalltag genutzt, und in Beijing hat gerade ein Spital mit 42 KI-Agenten eröffnet. Zürich geht vorsichtiger vor: Erst prüfen, dann handeln. «Wir wollen keine Cowboy-KI», sagt er. «Wir wollen Standards setzen.»

Die Umsetzung – Zusammenarbeit und KI-Integration

Es geht um mehr als Technologie. In der Augenheilkunde fehlt Personal, Routine frisst Zeit. Ärztinnen und Ärzte verbringen oft die Hälfte des Tages mit Dokumentation statt mit Patientinnen und Patienten. Somfai nennt das Keyboard Liberation: KI soll Befunde sortieren, Gespräche zusammenfassen und Bilder auswerten – damit die Medizin wieder aufblicken kann.

Der Mensch im Zentrum – Ethik und Zukunft

Bevor die digitale Augenklinik in Betrieb geht, sind wichtige rechtliche, technische und ethische Fragen zu klären. Wer besitzt die Daten? Wo dürfen sie gespeichert werden? Wie lässt sich Vertrauen schaffen? Daran arbeitet das Team in einer KI-Sandbox – einer geschützten Testumgebung, die der Kanton Zürich fördert. Zugleich kooperiert es mit Partnerkliniken weltweit, um gemeinsame Standards für den sicheren Einsatz von KI zu entwickeln.

Am Ende des Tages fährt Dr. Gábor Márk Somfai den Computer herunter. Das Licht des Netzhautbilds verblasst, im Zimmer wird es still. «Wir stehen erst am Anfang», sagt er. «Doch vielleicht bringt uns die Technik wieder näher an das, worum es wirklich geht – den Menschen.» Für einen Moment spiegelt sich sein eigenes Auge im schwarzen Bildschirm – und ein Hauch von Zuversicht.

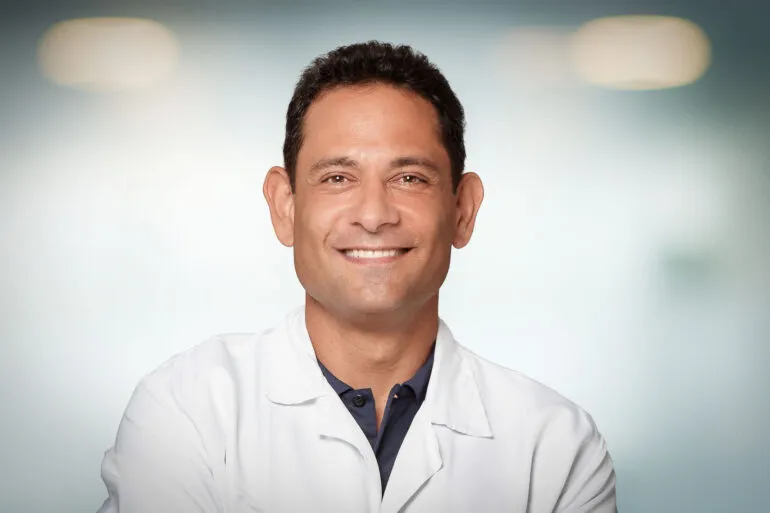

Interview mit Dr. Gábor Márk Somfai

Dr. Gábor Márk Somfai leitet das Spross Research Institute der Augenklinik am Stadtspital Zürich und entwickelt mit seinem Team parallel die erste digitale Augenklinik der Schweiz. Im Gespräch erklärt er, wie künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte entlasten soll – und warum Vertrauen wichtiger ist als Geschwindigkeit.

Gábor Márk Somfai, Sie bauen derzeit an einer digitalen Augenklinik. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Ich habe mich schon während meiner früheren Forschungstätigkeit gefragt, ob das Auge mehr verraten kann, als wir bisher sehen. Shakespeare sagte, das Auge sei das Fenster zur Seele. Ich glaube, es ist auch ein Fenster zum Körper. In der Netzhaut spiegeln sich viele Krankheiten – von Alzheimer über Parkinson bis zu Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn wir das früh erkennen, bevor Symptome sichtbar sind, können wir Menschen schützen, statt nur zu reagieren.

In Hongkong wird eine solche Früherkennung mit KI bereits im Klinikalltag eingesetzt. Sie beobachten das Projekt aus Zürich – was fasziniert Sie daran?

Dort werden Patientinnen und Patienten fotografiert, und eine Stunde später liegt ein Bericht vor, der Risiken für Demenz oder andere Erkrankungen abschätzt. Das ist faszinierend, aber auch gefährlich. Wir müssen verstehen, wie genau solche Systeme arbeiten, bevor wir sie übernehmen. In Zürich wollen wir keine Cowboy-KI, sondern Standards setzen.

Worin unterscheiden Sie sich von diesen schnelleren Vorreitern?

Wir gehen vorsichtiger vor. Dafür haben wir vom Kanton Zürich Unterstützung im Rahmen einer KI-Sandbox – einer geschützten Testumgebung für neue Anwendungen. Unser Ziel ist es, rechtliche, technische und ethische Fragen sauber zu klären: Wem gehören die Daten? Wo dürfen sie gespeichert werden? Wie schaffen wir Vertrauen? Erst dann wollen wir KI-gestützte Diagnostik im Alltag einsetzen.

Sie sprechen das Vertrauen in KI an. Ist das die größte Hürde?

Ja. Die Technologie ist weit, aber die Gesellschaft ist skeptisch. Wir haben Umfragen unter Ärztinnen und Ärzten, Patientinnen und Patienten sowie Behörden gemacht. Viele reagieren vorsichtig, manche mit Ablehnung. Das verstehe ich – denn es geht um Gesundheitsdaten. Auch wenn in Cloudlösungen viel investiert wird, dürfen wir Patientendaten dort nicht einfach speichern. Wir müssen beweisen, dass diese Systeme sicher sind. Das kostet Zeit – und Nerven.

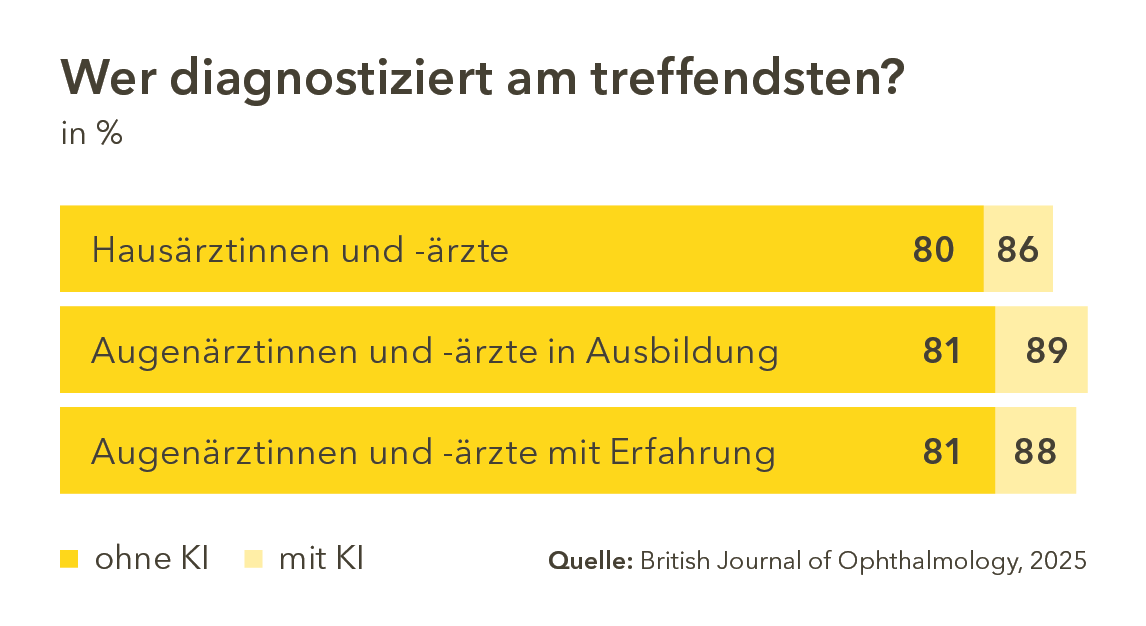

Was kann KI im Spital konkret leisten?

Ich möchte drei Dinge herausstellen. Erstens kann KI den Dokumentationsaufwand reduzieren, denn Ärztinnen und Ärzte sitzen stundenlang am Computer. Das nennt man Keyboard Liberation: den Menschen zurück zum Menschen bringen. Zweitens kann KI Bilder voranalysieren, also kleinste Veränderungen in der Netzhaut erkennen, die ein Mensch leicht übersieht. Drittens kann sie Patientengeschichten zusammenfassen, sodass wir schneller verstehen, was wirklich wichtig ist.

«KI ist kein Einsatz. Sie ist unser Co-Pilot»

Bedeutet das, dass KI irgendwann den Arzt ersetzt?

Nein, auf keinen Fall. KI ist ein Co-Pilot, kein Kapitän. Ärztinnen und Ärzte tragen die Verantwortung. Ich vergleiche das gern mit einem Cockpit: Früher flog man analog, heute digital – aber die Verantwortung bleibt bei der Pilotin oder dem Piloten. Genauso müssen wir verstehen, was KI-Systeme leisten können und wo ihre Grenzen liegen.

Welche Grenzen meinen Sie?

Zum Beispiel: Garbage in, Garbage out. Wenn wir die KI mit schlechten Daten füttern, bekommen wir schlechte Ergebnisse. Dieser Effekt wird oft unterschätzt. Wir untersuchen derzeit, wie präzise verschiedene Algorithmen sind und welche Bildqualität überhaupt geeignet ist, um verlässliche Diagnosen zu stellen. Nur so können wir Fehler und Ungenauigkeiten vermeiden, die aus unvollständigen Datensätzen entstehen.

Sie sprechen mit einer gewissen Dringlichkeit. Woher kommt sie?

Weil wir in der Medizin an unsere Grenzen kommen. Allein in der Schweiz müssten gut 400’000 Menschen mit Diabetes jährlich augenärztlich kontrolliert werden – eine kaum leistbare Zahl. Gleichzeitig wird die Bevölkerung älter, die Krankheiten nehmen zu und das Personal fehlt. Wir müssen neue Wege finden, um das System zu entlasten. KI kann dabei helfen – aber nur, wenn sie richtig eingesetzt wird.

Sie arbeiten mit Augenkliniken weltweit zusammen. Wie weit ist Zürich im internationalen Vergleich?

Wir sind kleiner, aber sehr gründlich. In London und Singapur arbeiten Kolleginnen und Kollegen an neuen Basismodellen für KI in der Augenmedizin, mit denen wir eng zusammenarbeiten. In Beijing wurde gerade ein Spital eröffnet, in dem 42 KI-Agenten Ärztinnen und Ärzte unterstützen oder Diagnosen stellen. Solche Systeme lassen sich aber nicht einfach kopieren, denn jedes Land hat eigene Regeln, Standards und Werte. Unser Weg: erst lernen und verstehen, dann umsetzen. So entsteht Digitalisierung mit Verantwortung.

Wie sieht Ihre Vision aus – die Augenklinik der Zukunft?

Sie wird nicht futuristisch wirken. Die Patientinnen und Patienten kommen wie heute in die Klinik, werden freundlich empfangen – vielleicht von einem Avatar, vielleicht von einem Menschen. Im Hintergrund aber arbeiten digitale Assistenten, die Daten analysieren, Bilder auswerten und die Gespräche dokumentieren. So schenken wir Ärztinnen und Ärzten die Freiheit zurück, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Menschen vor ihnen.

Und wann wird das Wirklichkeit?

Wir rechnen mit zwei Phasen. Innerhalb eines Jahres wollen wir eine Testumgebung aufbauen. In zwei bis drei Jahren sollen erste Anwendungen im Alltag möglich sein. Für uns ist das ein neuer Flug mit einem neuen Cockpit – aber der Pilot bleibt der Mensch.

Sie klingen, als hätten Sie noch viel vor.

Ja. Wir sind ein kleines Team, aber wir denken groß. Ich hoffe, dass wir eines Tages zeigen können: Digitalisierung ist nicht das Ende der Menschlichkeit in der Medizin – sondern ihre nächste Stufe.

Das Team hinter der Vision

Ein kleines Team von Spezialistinnen und Spezialisten bildet die Digital Eye Clinic am Stadtspital Zürich Triemli. Durch ihre tiefgründige Forschungstätigkeit verbinden sie Medizin, Ingenieurwissenschaften und künstliche Intelligenz mit der Gesellschaft – von der Bildanalyse über Machine Learning bis zur Datensicherheit. Ihr gemeinsames Ziel: Technologien entwickeln, die Ärztinnen und Ärzte entlasten – und Patientinnen und Patienten früher helfen.

Gesamte Ausgabe entdecken

Lesen Sie jetzt weitere Artikel aus unserer aktuellen Ausgabe: «Intelligenz: die neue Energie der Welt?».

Seien Sie Teil der Lösung und bleiben Sie informiert mit dem Zukunftbeweger.

Jetzt abonnieren und die Zukunft gestalten!

Newsletter Formular

„*“ zeigt erforderliche Felder an